Von den Gletschern ins Trinkwasserglas

Eiszeitliche Vermächtnisse in Norddeutschlands Landschaft und Wasserressourcen

Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist: Die weiten Ebenen Norddeutschlands wurden in den letzten rund 400.000 Jahren maßgeblich durch mehrere Vergletscherungen geprägt. Gewaltige Eisschilde rückten aus dem Norden vor, und das Schmelzwasser formte die Landschaft neu. Dabei entstand die Grundlage für die Böden, die menschliche Aktivitäten seit Jahrtausenden tragen.

Doch was genau sind Vergletscherungen?

Vergletscherungen, auch als Eiszeiten bekannt, bezeichnen Phasen in der Erdgeschichte, in denen die globalen Temperaturen deutlich sanken. Dadurch breiteten sich Gletscher und Eisschilde über große Teile des Planeten aus wie beispielsweise in Nordeuropa und die Arktis.

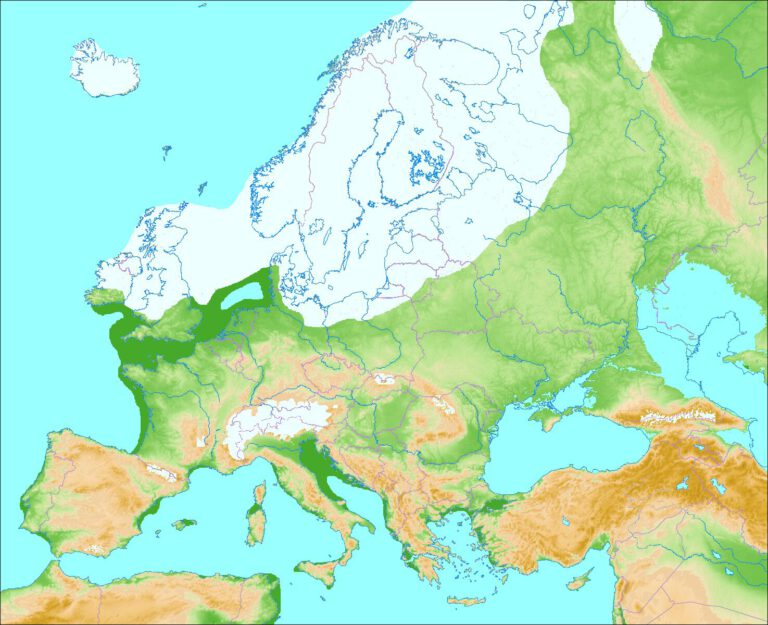

Um das Ausmaß der jüngsten Vergletscherung (Abbildung 1) zu verstehen, muss man sich Folgendes vorstellen: Skandinavien, die Ostsee und weite Teile Norddeutschlands waren von Eis bedeckt, das sich bis in die Arktis erstreckte. Die Eisschichten erreichten Mächtigkeiten von bis zu 1.000 Metern – vergleichbar mit den heutigen Eisdecken in Grönland oder der Antarktis. Über Zehntausende von Jahren glätteten und ebneten das Gewicht und die Bewegung des Eises das Relief; ähnlich wie ein Nudelholz Teig ausrollt. Mit dem Rückzug des Eises entstanden großflächige Flusssysteme, durch die gewaltige Mengen Schmelzwasser strömten und mächtige Lagen glazialer und fluviatiler Sedimente ablagerten. Diese Phasen wechselten sich mit kürzeren Warmzeiten ab – ähnlich wie der heutigen, die in etwa die heutige Geografie aufweist: ein Meeresbecken im Norden, gesäumt von sumpfig moorigen Festland.

Abbildung 1: Gletscherbedeckung (weiße Fläche) in Europa während der letzten Vergletscherung (Quelle: Wikimedia Commons, Benutzer Ulamm)

Glaziale Relikte in der Landschaft

Die Vorstellung einer eiszeitlich geprägten Vergangenheit in Nordeuropa entstand Ende des 18. Jahrhunderts, als Forscher große Findlinge entdeckten. Einige von diesen Findlingen waren mehrere Meter groß. Diese Felsblöcke wirkten völlig fehl am Platz: Ihre Zusammensetzung passte nicht zu den feinkörnigen Sedimenten der Umgebung. Wissenschaftler vermuteten, dass sie aus Skandinavien von Gletschern transportiert und nach dem Abschmelzen des Eises zurückgelassen worden waren.

Dank präziserer Datierungsmethoden können wir heute die zeitliche Abfolge der Eisvorstöße und Rückzüge besser rekonstruieren. Solche „Findlinge“ lassen sich bis heute besichtigen. Bekannte Beispiele sind der Giebichenstein in Stöckse (Niedersachsen), der Findlingsgarten bei Kreuzfeld (Schleswig-Holstein) sowie mehrere entlang der Elbe bei Hamburg wie zum Beispiel der Findling „Alter Schwede“. Manche der Findlinge sind heute sogar als Naturdenkmäler geschützt – etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie gleichermaßen als geologische Zeugnisse wie auch als Kulturlandschaftselemente geschätzt werden.

Warum ist das Wissen um die Gletscher für die Wasserressourcen in Norddeutschland wichtig?

Gletscher formten nicht nur die Oberfläche, sondern auch das, was darunter liegt. Ihr ständiges Vorrücken und Zurückweichen über Hunderttausende von Jahren hinterließ mächtige Sedimentpakete, teils mehrere Hundert Meter stark. Diese Ablagerungen bildeten Grundwasserleiter (Aquifere) – natürliche Speicher, die Wasser aufnehmen, filtern und damit unser wichtigstes Trinkwasserreservoir schützen.

Doch diese Schichten sind nicht überall gleich. Ihre physikochemischen Eigenschaften – etwa Korngröße, Porosität und Mineralzusammensetzung – sowie ihre räumliche Verteilung im Untergrund variieren stark. Diese Heterogenität bedeutet: Kein Standort gleicht dem anderen. Um zu verstehen, wo und wie Grundwasser gespeichert wird, sind detaillierte Informationen unverzichtbar. Deshalb sind die Daten aus Tausenden Bohrungen in Norddeutschland von so großem Wert: Sie liefern entscheidende Einblicke in die komplexe Architektur des Untergrunds.

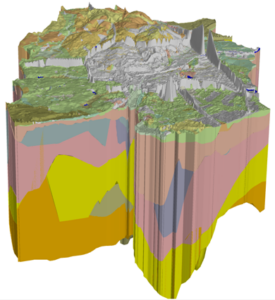

Bei Niedersachsen Wasser verknüpfen wir all diese Informationen. Mit unserem Subsurface Viewer© (Abbildung 2) kombinieren wir Bohrdaten, Oberflächengeologie und Topografie zu hochauflösenden 3D-Untergrundmodellen. Diese Modelle bilden eine solide Basis, um zentrale Fragen zu beantworten:

- In welcher Tiefe liegt Grundwasser?

- Wie fließt es?

- Und wie lässt es sich sichern – für Landwirtschaft und Industrie ebenso wie für sauberes Trinkwasser aus dem Hahn?

Abbildung 2: Fertig erstelltes Modell der Stadt Oldenburg. Erstellt mit dem Subsurface Viewer 8.5.

Zusammenarbeit für eine sichere Wasserzukunft

Durch die enge Kooperation mit Wasserversorgern, Kommunen und Genehmigungsbehörden stellen wir sicher, dass unsere Modelle als verlässliche Werkzeuge anerkannt sind; sei es in wasserrechtlichen Verfahren, bei Risikoanalysen für Trinkwassereinzugsgebiete oder bei der Planung zukunftsfähiger Infrastruktur.

Kurz gesagt: Das Verständnis des eiszeitlichen Erbes unter unseren Füßen ist nicht nur Geschichte – es ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und verlässlichen Wasserversorgung in Niedersachsen.